“Assim como um dia bem vivido traz um sono feliz, uma vida bem aproveitada traz uma morte feliz.”

Leonardo da Vinci

Por:

Prof. Me. Lucas Carvalho (Orientador)

Guilherme Correia Silva (Bolsista de Iniciação Científica pela FAPEMIG)

Phelipe Mateus Soares Batista (Orientando de Iniciação Científica Voluntária)

Índice:

Dia de Finados

O Dia de Finados, ou o Dia da Saudade, atrai milhares de pessoas aos cemitérios do país no dia 02 de novembro. Finados não pode ser entendido, todavia, sem se levar em consideração o dia anterior, ou seja, o 1º de novembro: Dia de Todos os Santos.

No Brasil, o Dia de Todos os Santos permanece um dia auxiliar ao de Finados, diferentemente da França, em que é a data preferencial de celebração dos mortos (Déchaux, 1997). Assim, vai-se aos cemitérios no dia de Todos os Santos especialmente para deixar tudo preparado para o dia seguinte: limpar e pintar os túmulos, colocar flores, decorá-los. E, no Dia de Finados, vai-se, sobretudo, para rezar e para acender velas, para homenagear e relembras pessoas queridas.

Nesse sentido, a estrutura básica do período de Finados que, como dito, pode se desenvolver nos dois dias ou em um, compreende ações de ordem material e objetiva: limpeza dos túmulos (que pode incluir trabalhos de reforma e repintura) e decoração (flores, fotos, cartazes, imagens de santos etc.), e ações de ordem espiritual e subjetiva: recolhimento e ritos (rezas, lembranças etc.).

Finados, todavia, é celebrado pelos vivos: mulheres, homens, crianças e adolescentes, entre flores e velas, terços e lágrimas produzem o dia como parte da vida. Acompanhadas ou sozinhas, estas pessoas podem passar o dia inteiro no cemitério, aproveitando também para participar da missa campal. E é precisamente a marca da morte como parte da vida que anima a produção artística sobre o tema.

Morte e produção artística

Os humanos talvez sejam os únicos seres da natureza que possuam consciência plena de que estão vivos e que essa potência do existir inclui inevitavelmente sua morte no horizonte do futuro.

Como aponta Márcia Gonçalves:

[…] uma das grandes preocupações da humanidade diz respeito à consciência em relação à morte – ou à certeza da morte que se demonstra na tentativa de explicar a posteridade da vida, atribuindo-lhe por vezes características metafóricas referentes à completude do próprio ciclo vital. […]

(GONÇALVES, 2012, p. 69)

Diante da inevitabilidade autoconsciente da morte, a arte assume importante protagonismo nas reflexões que concernem ao tema, tanto pela sua capacidade expressiva e simbólica, quanto pela sua própria condição de tender a transcender os limites da experiência humana.

Enquanto o atendimento a determinada fé pode servir para que se creia numa existência para-além da materialidade física do corpo, a produção artística serve para deixar um testemunho material significativo da passagem de alguém pela vida, para que ele não seja condenado ao esquecimento.

Quantos artistas, como Cazuza e Freddie Mercury não se tornaram ainda mais produtivos em face à morte iminente? Como nos fala o poeta Mario Quintana, em um poema com o sugestivo título de “O eterno sacrifício“, do livro de nome igualmente impactante “Velório sem defunto“:

Como dar vida a uma verdadeira obra de arte

Mario Quintana, 2009, p. 111

A não ser com a própria vida?

Assim, tal como o período de finados, retratar o tema da morte tem uma dupla estrutura: a um lado, permite que a morte, em alguma de suas faces, seja elaborada em vida, a outro traz a promessa de que essa elaboração transcenda a vida do próprio produtor, permanecendo, ao mesmo tempo, como testemunho material da sua vida e como um mote de discussão para os viventes.

No prefácio do livro “A Negação da Morte”, Ernest Becker aponta o poder da morte de impulsionar a produção do viver:

[…] a ideia da morte, o medo que ela inspira, persegue o animal humano como nenhuma outra coisa, é uma das molas mestras da atividade humana – atividade destinada, em sua maior parte, a evitar a fatalidade da morte, a vencê-la mediante a negação, de alguma maneira, de que ela seja o destino final do homem.

Dentro desse pensamento, o que é a criatividade senão o antagonismo direto da morte? Dessa luta diária contra a falência final de toda potência que emana a produção da arte, como uma espécie de garantia de não deixar a vida passar em branco, de produzir sentido para si e instaurar um significado na realidade.

As faces da morte na história da arte

Na vida se vivem muitas vidas e se morrem muitas mortes, mas ainda assim a vida permanece única e a morte também. É nessa ambiguidade e pluralismo que o tema da morte deve ser compreendido nas suas representações na história da arte.

A morte, em sentido biológico, trata da falência dos órgãos que animam um ser humano e, quando ocorre o esgotamento das funções, ocorre a morte do corpo físico. Mas mesmo essa linha é mais do que tudo difusa: células permanecem vivas horas depois do cessar das funções vitais, um corpo com morte cerebral pode permanecer vivo por anos devido ao funcionamento dos outros órgãos, e órgãos transplantados não apenas mantêm parte de um corpo morto vivo como efetivamente promovem a vida.

Nesse aspecto, a dualidade morte-vida é uma constância que perpassa os significados da morte: uma possibilidade de visão sobre a morte é que ela é o fim, não havendo transitoriedade, enfatizando a efemeridade da vida. E outra visão, diametralmente oposta, concebe-a não como um fim, mas como transformação.

Do ponto de vista simbólico, de acordo com o Dicionário de Símbolos de Chevalier e Gheerbrant (1986, p. 731-732), o conceito da morte “designa o fim absoluto de qualquer coisa de caráter positivo, como por exemplo, o próprio ser humano, os animais, as plantas (…)”. E é frequentemente convertida à escala humana mediante a personificação, segundo Lakoff e Johnson (1980) apud Sampaio (2002, p. 97), como um tipo de “metáfora ontológica pela qual entidades não-humanas são concebidas como pessoas”. Mas esses sentidos se ampliam de acordo com práticas e contextos culturais que, no caso da arte, são conjugadas às intenções dos artistas.

A seguir, algumas obras de arte emblemáticas que representam o tema da morte, abordado sob suas múltiplas faces.

Morte e tempo:

No início do testamento de Leonardo da Vinci, consta a seguinte frase: “considerando de forma apropriada a certeza de sua morte e a incerteza de sua hora” (ISAACSON, 2017, p. 543).

Morte e tempo humano possuem essa relação imbricada. São, ao mesmo tempo um (a morte só existe pela escassez do tempo e a escassez do tempo determina a morte), e ao mesmo tempo outro (enquanto há tempo, a morte existe num tempo indeterminado).

Nessa obra de Francisco de Goya, Saturno que representa Chronos, o deus do tempo (que na mitologia, pelo medo de ser destronado, devora os próprios filhos) traz para o âmbito do visível e palpável a alegoria do tempo que nos devora em vida, tanto quanto um embate freudiano de gerações.

O impacto da obra se deve justamente por trazer para o plano da agressividade e violência um processo que naturalmente acontece de maneira sutil: a morte se instala no corpo, através do envelhecimento, de forma constante, mas imperceptível.

O convite é claro: em razão do tempo limitado que nos resta, cabe a nós refletir sobre o que fazer com ele ou, em termos mais simples, sobre as condições e valores do viver. Nesse sentido, a filosofia existe justamente porque a morte impõe limites claros à vida, ou à permanência materialmente consciente neste planeta.

Morte e ciência

As relações entre arte e ciência remontam, de maneira particular, à Renascença quando múltiplos artistas, seguindo o espírito polímata e racionalista da época, estabeleceram comunicações entre as ciências (em particular a matemática e a biologia) e as artes.

No campo da anatomia, a prática de dissecação de cadáveres tornou-se comum e muitos artistas chegaram a fazer descobertas que só anos mais tarde foram assumidas pela medicina.

Michelangelo descobriu e representou detalhes sobre a veia jugular um século antes dos médicos. Leonado da Vinci estabeleceu hipóteses sobre os mecanismos da válvula aórtica do coração que só foram aceitos e confirmados na década de 1960 – mais de quatro séculos depois.

Mas a obra mais emblemática sobre essa relação entre morte e ciência é a “A Lição de Anatomia do Dr. Tulp“, já do século XVII. Encomendada pela Associação de Cirurgiões de Amsterdã, um dos aspectos mais interessantes da composição é que a luz se concentra e emana justamente do cadáver que é o elemento central da pintura, fazendo jus ao ideal iluminista de que o esclarecimento adviria de processos e métodos da razão.

Essa dualidade fica ainda mais aparente num desenho de Leonardo de pouco mais de um século antes, de um feto no útero.

Ao que se sabe, o artista não teria tido um cadáver de uma grávida para dissecar, portanto teve que realizar a composição com base em vários estudos, incluindo analogias com a dissecação de uma vaca – por isso o útero é mais esférico que o humano.

Mas a relação é claramente impactante: um desenho sobre o nascimento que parte do estudo da morte, e o estudo da morte que contribui para produzir avanços médicos que melhoram o viver. Como disse o próprio Leonardo, em uma de suas anotações:

“Vocês não deveriam ficar angustiados que suas descobertas venham através da morte de outrem, mas na verdade regozijar o fato de nosso Criador ter provido um instrumento de tamanha excelência“.

Leonardo da Vinci apud ISAACSON, 2017, p. 426.

Paz na morte, dor na vida

Uma passagem célebre da filosofia epicurista prega que: “quando estamos vivos, é a morte que não está presente; ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos” (EPICURO, s.d.). Para o filósofo, não deveríamos nos ocupar com a preocupação com a morte, porque ela não participa verdadeiramente da vida.

As obras “No leito de morte” e “A mãe morta e a criança“, típicos exemplares do Expressionismo do mais reconhecido representante do movimento, Edvard Munch, demonstram, paradoxalmente, a verdade concreta do pensamento de Epicuro tanto quanto a dificuldade de colocá-lo em prática, porque não nos ocupamos apenas da nossa morte, mas também da de quem amamos.

Se, nas obras, as áreas de branco, pouco carregadas, concentram-se nos corpos, que parecem em paz, são os vivos que, por outro lado, carregam o peso da vida, ora quase como cadáveres ambulantes, ora quase como espíritos em vida.

No primeiro quadro, o corpo, de costas para o espectador, é pouco visível. Mas são os rostos dos presentes que parecem corpos decompostos. Já, no segundo, à exceção da criança desesperada que nos encara, o único rosto completamente pintado é do cadáver da mãe que, contudo, parece na mais absoluta paz e tranquilidade.

A filosofia epicurista se embasava no conceito de ataraxia, ou seja, a busca por não se deixar tomar pelas perturbações e inquietações da mente. Mas esse domínio racional dos afetos, na prática, é muito mais difícil, posto todos os sofrimentos e dificuldades que permeiam a vida.

Se o filósofo nos diz que “viver não é um fardo e não-viver não é um mal” (EPICURO, s.d.), o artista nos mostra que, muitas vezes, as dores se sobrepõem a essa ideia e fazem sucumbir o próprio viver, que se torna mais morte do que vida.

Morte simbólica

Se a morte física não participa da vida, tendo em vista que, ao deixar de ser, o ser já não mais é, as mortes simbólicas são a tônica da vida. Dentro do fluxo e das variáveis, dentro do imponderável do que nos aguarda, quantas vezes morremos para nos tornar outros?

Diferentemente da morte concreta e imutável, para a qual só restam as crenças em vidas posteriores, as mortes simbólicas permitem a esperança de ressureições em vida.

É o que nos mostra a obra “Árvore da esperança”, de Frida Kahlo. Nela, as dicotomias da vida e morte, noite e dia, doença e saúde, desertificação e florescimento são diretamente colocadas.

A artista sofreu um acidente de ônibus em 1925 que lhe causou traumas extensos, deixando sequelas e dores para o resto da sua vida. O poeta André Henestrosa, seu amigo, chegou a dizer que Frida “vivia morrendo“.

A obra traz o corpo da artista ao fundo, com profundas fendas abertas na coluna. Uma alusão às diversas cirurgias que ela teve que fazer na coluna como resultado do acidente. À frente desse corpo moribundo, que sequer olha para o espectador, outra versão da artista aparece sentada, saudável, maquiada e vestida, livre do colete ortopédico, que era obrigada a usar, e que se encontra em uma das suas mãos.

Na outra mão, uma bandeira diz “a árvore da esperança permanece firme“. Mais claro impossível, para todas as mortes simbólicas das fases da vida, há sempre a promessa da primavera e a arte não apenas representa, como pode ser parte desse processo.

Morte e guerra

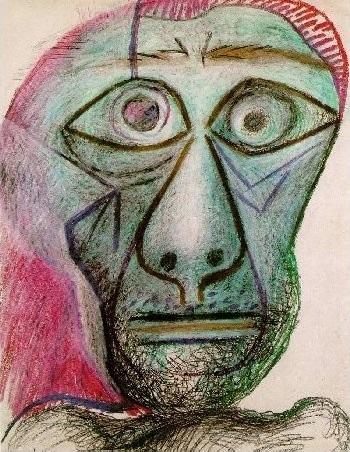

Guernica é uma das obras mais conhecidas de Pablo Picasso. Produzida em 1937, ela retrata o bombardeio à cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939). A obra carrega uma forte crítica ao nazifascismo e foi criada para a Exposição Internacional de Paris.

Isso porque, à altura do ocorrido, Pablo Picasso estava vivendo na França.

O artista já estava trabalhando em outra obra para expor no evento. Entretanto, o ataque à Guernica lhe afetou tanto que ele decidiu mudar de ideia. Por meio de fotos divulgadas nos jornais da época, Picasso decidiu retratar o horror que acometeu a cidade num painel que mede mais de 3 metros de altura e quase 8 metros de largura.

Em contraste com as imagens das ruínas quase desprovidas de vida, numa estranha calmaria pós-bombardeio, a composição caótica do pintor visa captar o momento: epicentro que suspende, numa fração de segundo, a fronteira entre a morte e a vida.

Nesse momento, animais e humanos compartilham da mesma dor, corpos gritam e caem, não apenas se distorcem fisicamente por efeito do poderio militar como verdadeiramente parecem estar, naquele exato segundo, deixando o corpo e tornando-se espíritos.

Diferentemente das obras expressionistas de Munch, que traçam claramente a linha entre morte e vida, Picasso demonstra a conjugação de ambas numa situação extrema. Mesmo hoje, quando guerras são transmitidas em tempo real, talvez precisemos recorrer à Guernica, para relembrar a triste expressividade de um terror que os sentidos, anestesiados pela indústria do espetáculo, às vezes deixam de ver.

Morte e totalitarismo

A filósofa Hannah Arendt, em “Origens do totalitarismo“, ao resgatar o conceito de “mal radical” kantiano, demonstra como sistemas totalitários trabalham para tornarem as pessoas supérfluas. Ou seja, dispensáveis, inclusive aquelas que o produzem:

Esse mal radical surgiu em relação a um sistema no qual todos os homens se tornaram igualmente supérfluos. Os que manipulam esse sistema acreditam na própria superfluidade tanto quanto na de todos os outros, e os assassinos totalitários são os mais perigosos porque não se importam se eles próprios estão vivos ou mortos, se jamais viveram ou se nunca nasceram.

Hannah Arendt – Origens do Totalitarismo, p. 609.

Nesses sistemas também os indivíduos são, como os judeus no Holocausto, condenados sem crime. Se são condenados sem crime, o único julgamento que lhes incide é sobre a própria existência. São condenados por serem quem são. E, na medida que são condenados simplesmente por serem, não há absolvição ou reparação possível, apenas a morte.

É o caso do jornalista Wladimir Herzog que se apresentou voluntariamente ao DOI-CODI (Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna) para prestar informações sobre seu envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro no período da ditadura brasileira. Foi torturado e morto, mas a cena da sua morte foi encenada e divulgada como suicídio.

Muitos não acreditaram na história oficial divulgada do suicídio, dentre os quais o artista Cildo Meireles, que carimbou anonimamente várias notas de um cruzeiro com a frase: “Quem matou Herzog?” e as pôs de volta em circulação.

Num ambiente em que a informação pública era monopolizada pelo Estado, Cildo usou de uma estratégia artística para burlar o seu cerceamento, democratizar seu acesso e questionar a manipulação dos fatos.

Embora muitos anônimos tenham sido mortos pela ditadura, o que se inicia em “Quem matou Herzog“, a partir da não-aceitação da versão oficial acerca da morte de alguém conhecido, é justamente o resgate da memória autêntica do indivíduo – algo que vai se estender a todos os outros desconhecidos. Em outras palavras, a transmutação de uma vida, ainda que já extinta, da condição de supérflua imposta pelo regime para o retorno à condição do valor de existir.

É nesse sentido que devemos lutar para que as memórias de todos que, porventura, sucumbiram a um regime totalitário sejam recuperadas e reconduzidas à condição de existência social.

E isso, mais do que tudo, faz jus ao Dia de Finados: relembrar a morte de alguém é fazer valer sua existência.

Para conhecer: Vanitas

Vanitas é um tipo específico de natureza-morta que se popularizou nos sécs. XVI e XVII nos Países Baixos. Como o próprio nome já sugere, seu tema é a vaidade ou vacuidade da vida humana.

As pinturas trazem composições com diversos objetos que aludem à vaidade de nossas posses e riquezas (medalhas, moedas etc.) e à efemeridade da vida (instrumentos, ampulhetas etc.). Em geral, associados a caveiras e ossos.

Lembram-nos do eterno ditado de que “da vida nada se leva” e nos convocam ao exercício da humildade. Para dar o exemplo, muitos dos seus artistas, depois de todo o investimento de tempo e trabalho para realizar as obras, sequer as assinavam.

Referências:

ARIÉS, P. História da Morte no Ocidente. Rio de Janeiro: Ediouro-Sinergia, 2003.

ARENDT, H. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das letras, 2012.

BECKER, E. A negação da morte. Trad. Luiz Carlos do Nascimento da Silva. Editora Record: Rio de Janeiro, s.d.

CARNEIRO, M. da C. Antropologia do Brasil: mito, história, etnicidade São Paulo: Brasiliense/Edusp, 1986.

CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A.. Diccionario de los símbolos. Barcelona: Editorial Herder, 1986.

DÉCHAUX, J. Le souvenir des morts: Essai sur le lien de filiation. Paris: PUF, 1997.

EPICURO. Carta a Meneceu. s.d. Disponível em: https://abdet.com.br/site/wp-content/uploads/2014/11/Carta-Sobre-a-Felicidade.pdf. Acesso em: 30 de out. de 2022.

FIGUEIRÔA, B. Entre almas, santos e entidades outras no Rio de Janeiro: mediadores e mediações na sociedade brasileira. Tese de doutorado em Antropologia, Rio de Janeiro, PPGAS/ MN/ UFRJ.

GONÇALVES, M. C. F. A morte e a vida da arte. Scielo, Belo Horizonte, p. 47-56, 1 jun. 2004. Disponível em: https://www.scielo.br/j/mana/a/pzvmjcvXCvCHLYdjTNmpTBn/?lang=pt. Acesso em: 30 de out. de 2022.

ISAACSON, W. Leonardo da Vinci. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017.

QUINTANA, M. Velório sem defunto. São Paulo: Globo, 2009.

ROMERO, C. S.; FERNANDE, M. L. S. Três faces da morte: análises comparadas de poemas dos períodos Barroco, Romântico e Moderno. Revista Trama v. 8, n. 15, São Paulo, 11 ago. 2012. Disponível em: https://e-revista.unioeste.br/index.php/trama/article/view/6885. Acesso em: 30 de out. de 2022.

SAMPAIO, T. F. O uso metafórico do léxico da morte: uma abordagem sociocognitiva.154 f. Dissertação (Linguística) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, 2002.